症状の特徴

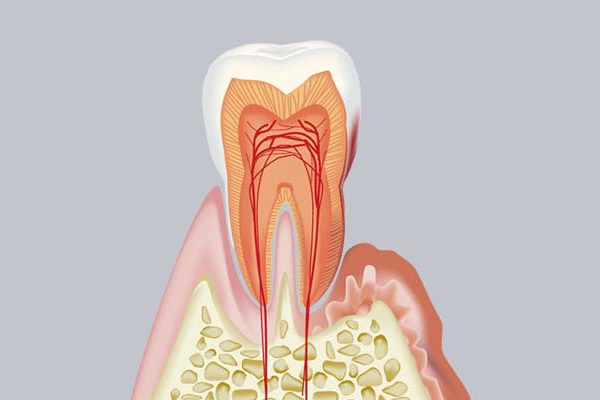

- 歯肉の軽度な腫れや赤み

- ブラッシング時の出血

- 歯肉溝の深さ:3〜4mm程度

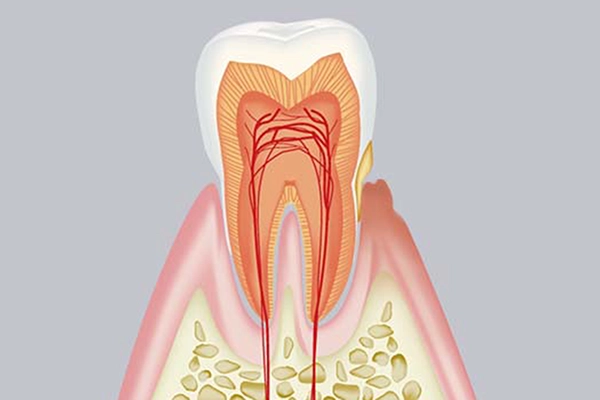

歯周病は、細菌の感染によって引き起こされる炎症性疾患です。歯の周りの歯ぐき(歯肉)や、歯を支える骨が徐々に破壊されていく病気で、日本人の成人の約8割が罹患していると言われています。

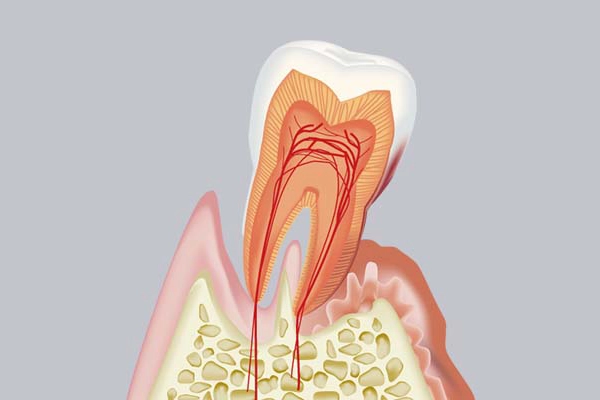

歯と歯肉の境目(歯肉溝)の清掃が不十分だと、そこに細菌が蓄積し、歯垢(プラーク)や歯石を形成します。これらの細菌が毒素を産生し、歯肉に炎症を起こします。炎症が進行すると、歯を支える骨(歯槽骨)まで破壊され、最終的には歯を失う原因となります。

歯と歯茎の隙間(歯周ポケット)の深さを専用の器具で測定します。

歯を支える骨の状態を確認します。

目に見える範囲の歯石を専用器具で丁寧に除去します。

窓のサッシの溝が深いほど埃が溜まりやすく掃除が困難になるのと同様に、歯周ポケットが深いほど細菌が蓄積しやすくなります。

患者様の口腔内に合わせた歯磨き方法を指導

デンタルフロスや歯間ブラシの適切な使用方法

喫煙、ストレス管理、十分な睡眠の重要性

糖分の摂取制限、バランスの取れた栄養摂取

超音波スケーラーなどを使用した専門的なクリーニング

初回治療から約4〜6週間後に再検査を行い、治療効果を確認します。歯周ポケットの深さの変化や歯肉の状態を詳しく調べます。

状態が安定すれば、3〜6ヶ月間隔での定期メンテナンスに移行します。改善が見られない場合は、STEP2〜4を繰り返し行います。

初回検査、目視範囲の歯石除去を行います。

歯周ポケット深部の歯石や感染した歯根面を手用器具で丁寧に除去

深いポケットに対応した清掃方法の指導

いくら専門的な器具で歯石を除去しても、患者様自身の日常ケアが不十分では再発してしまうため、セルフケアの習得が治療成功の鍵となります。

STEP1→2を繰り返すことで、歯周ポケットが徐々に浅くなり、歯肉が引き締まってきます(歯肉の成熟)。再検査で改善度を確認し、必要に応じて外科治療の検討を行います。

改善が不十分な部位に対して、以下の外科的アプローチを検討します。状態が安定したらメンテナンスに移行します。

歯肉を切開し、直視下で深部の歯石や感染組織を完全に除去

特殊な材料を使用して、失われた歯周組織の再生を促進

中等度歯周病と同様の治療を、より慎重に段階的に行います。

基本治療で改善しない部位に対して、以下の治療を組み合わせます。

重度歯周病では、単独の治療法では限界があるため、複数の治療法を組み合わせた包括的なアプローチが必要です。

感染組織の完全な除去

GTR法、エムドゲイン法などによる組織再生

動揺している歯を健康な歯と連結して安定させる

失われた機能を回復するためのブリッジやクラウンの装着

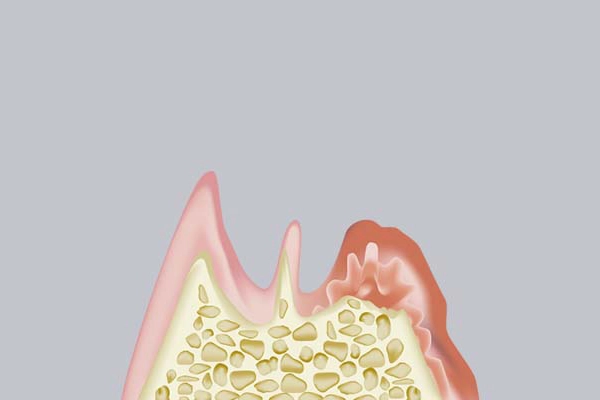

歯を支える骨がほとんど失われ、保存が困難と判断された場合は抜歯を行います。

抜歯部位とその周囲に浸潤麻酔を施行

周囲組織への損傷を最小限に抑えながら歯を除去

必要に応じて、歯槽骨の形態を整える

抜歯窩に止血剤を填入し、縫合して確実な止血を行う

抜歯後の治癒期間を経て、インプラント、ブリッジ、入れ歯などによる機能回復治療を計画します。

歯周病治療は「完治」ではなく「コントロール」が目標です。失われた組織を完全に元に戻すことは困難ですが、適切な治療とメンテナンスにより、病気の進行を止め、お口の健康を長期間維持することが可能です。